土地の売却を当社に依頼!チェックポイント

土地を売りたい!

リヤマ不動産にお願いしたいけど、

何をしてくれるの?

「相続の土地を売りたい」

「資産整理で土地を売却したい」

「土地を売って、将来の相続税に備えたい」

あなたは、何かしらの理由で土地売却を検討しているかもしれません。

今回は当社が具体的にどういうところに

注意をして、土地をお預かりしているのか。

チェックポイントを解説します。

①お隣との境界&測量は?

公簿売買・仮測量・確定測量の比較表

| 公簿売買 | 仮測量 (現況測量) | 境界確定測量 | |

|---|---|---|---|

| 特徴 | ①登記簿上の面積 (公簿面積)に基づき売買契約を結ぶ方法。 ・測量を行わず、境界確認や実測を省略。 ・売買代金は登記面積で決定し、実際の面積との差異があっても精算しない。 | ①現地の状況 (境界標、塀、道路など)を測量。 ②隣地所有者の立会い不要。 ③現況測量図を作成 | ①隣地所有者や官公庁(官民境界の場合)の立会いのもと、境界を確定し正確な面積を測量 ②土地家屋調査士が行い、確定測量図や境界確認書を作成 ③法的効力が高く、 登記に使用可能。 |

| 主な用途 | ①早期売却 ②確定測量図が済みの場合 ③測量費が払えない場合 | ①新築や増築時の設計用(建ぺい率、容積率確認) ②売買前の簡易的な面積確認。 ③境界が明確な土地の簡易調査。 | ①高額物件や都市部の土地 ②100坪以上の土地の売却(業者向け) ③相続(分割や物納) |

| メリット | 手続きが簡単 | ①費用が安価 (10~20万円) ②期間が短い(数日) ③簡易的な面積や形状の把握が可能。 | ①境界と面積が正確で法的効力が高い。 ②売却時のトラブル防止(例:境界紛争) |

| デメリット | ①実測面積と異なる場合、トラブル(例:縄のび)リスク。 ②買主が確定測量を求める場合、売却が難しい → 信頼性が低い。 | ①境界が未確定で法的効力が低い。 ②売却時に面積誤差で損する可能性。 ③隣地所有者の同意がないため信頼性が低い。 | ①費用が高い (35~70万円) ② 期間が長い (1.5~6ヶ月以上) ③隣地所有者や官公庁との調整が必要。 |

| 平均料金 | 0円 | ①約10~20万円(30坪程度) ※面積や構造物の複雑さで変動(最大50万円) | ①民有地のみ: 約35~60万円。 ②官民立会いあり: 約60万円~ 広さや隣地所有者の数で高額化(100~200万円)。 |

| 備考 | – 公簿売買は面積差異によるトラブルリスクがあるため、都市部の高額取引では推奨されない。 →地方は公簿売買が多い | – 建築確認申請用の現況測量図に使用。 – 売却には不向き (買主が確定測量を求める場合が多い)。 | 都市部の高価値土地では特に重要。 |

うーん、どの方法がいい?

複雑ね・・・

都心だったり、高単価の土地は「確定測量」がおすすめです。

時間と費用はかかりますが、

例えば、測量後、

「1坪少なくて100万円損をした」などトラブル

防げます。

逆に田舎は公募売買が多いです。

群馬県など北関東は坪単価が10万円~30万円と安いため、

実際の面積と異なっても、大きなもめごとになりづらいです。

理想は確定測量です。

といいたいですが、700万円の土地を売る人が、

50万円の確定測量費、33万円の仲介手数料を払うと・・・

手残りは少なくなります。

また、確定できなかったら、売主持ちになるため、

地方の小規模な地主さんにとってメリットがありません。

公募売買&境界非明示は可能?

お金をかけたくないから、公募売買にしたいし、

相続でもらった土地だから、境界非明示はできる?

可能ですが、

安く売却する必要があります。

公募売買は、登記募の面積どおりで売却。

境界は明示(※あきらかにする)義務があります。

(境界の明示)

第4条 売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、

隣地との境界を現地において明示する

なるほど。

でもお隣の持ち主が不明だったり、

立ち合い拒否されたら・・・

境界が確定できなければ、

「一部だけ」明示だけして、

他は境界非明示は可能です。

売買契約の特約の一般例です。

「本物件の売買において、売主は土地の境界を明示する義務を負わないものとし、

買主はこれを承諾する。

境界に関する紛争が生じた場合、

買主は自己の責任と費用において解決するものとする」

これだと購入する側もネガティブになるかも・・・

地形がよく、日当たりが良い人気土地なら,

さほど問題になりません。

しかし、ニーズが少ないエリアですと、

かなり値下げをしないと厳しいかもしれません。

当社は売主さんのご希望をヒアリングし、

相談してから、売却戦略を立てます。

まずは、一度ご相談いただければ幸いです。

※ちなみに投資家は境界非明示でも気にしない人が多いです。

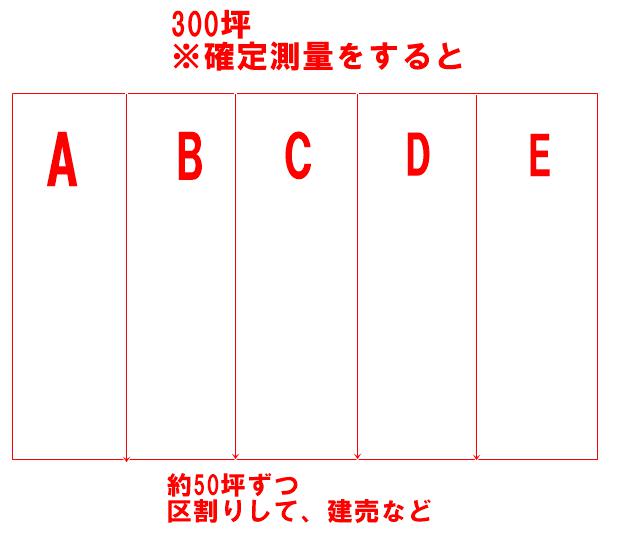

土地査定を依頼をする業者に売る場合は、確定必須?!

大手ハウスメーカーや飯田グループさんなどに売る場合は、

比較的広めの土地が多いです。

個人で100坪以上買うなんて

大金持ちくらいよね・・・

大手ハウスメーカーは大きな土地を買取してくれます。

ただし、最低条件が一つ!

それが確定測量をすることです。

え~

面倒くさいな

確定測量をしないと、分筆登記ができません。

例えば300坪の土地を業者が購入しても、

区割りできず、売り物にならないからです。

土地の大きさ、取引金額によっては、確定測量は絶対ではありませんが、

「売主様負担で」基本お願いされます。

②隣人とのブロック注意報?!

1:所有者は誰?

えーと、

北側のブロックは・・

ウチが所有者だったような・・・

所有者が誰がハッキリしないと

トラブルになります。

例えば、

①相続登記した息子さんが実家を処分

↓

②ブロックの所有が不明

↓

③買主が古家の解体&ブロック解体

↓

④隣人が警察を呼ぶ

「勝手に人の家のブロックを解体するな!」

こ、怖い!!

<ブロック塀は誰の者?>

①売主さん

②お隣さん

③共有

このあたりの調査は「不動産の営業担当の調査能力」によります。

弊社はまだまだ未熟者ですが、

お隣さんと連絡がつけば、

極力ヒアリングするようにしています。

ただし、お隣さんの連絡先が不明な場合はヒアリングが難しくなります。

2:建築基準法

建築基準法のブロック塀に関する主なルール(概要)

■基準が適用される対象

- 高さ1.2m超のブロック塀(組積造・補強コンクリート造の塀)

- 1.2m以下は、建築基準法上の詳細な構造規定は基本的に適用されない

(ただし安全性の観点では注意が必要)

- 1.2m以下は、建築基準法上の詳細な構造規定は基本的に適用されない

🧱 高さ1.2mを超えるブロック塀の基準

(建築基準法施行令第61条)

| 項目 | 規定内容 |

|---|---|

| 高さ | 2.2m以下であること |

| 壁の厚さ | 高さに応じて、10cm〜15cm以上必要 |

| 控え壁(補強) | 高さ1.2m超の場合、3.4m以内ごとに控え壁が必要(壁から直角に張り出す) |

| 基礎 | コンクリート基礎が必要。 地中深く埋め込むことが義務 |

| 鉄筋 | 鉄筋(縦横とも)を一定間隔で配筋することが必要(例:縦筋@80cm程度) |

| 使用材料 | JIS規格のコンクリートブロックなど、耐久性のあるものを使用すること |

🧯 実際の点検ポイント

(特に古いブロック塀)

- 傾きがないか

- ひび割れがないか

- 控え壁がないのに1.5m以上ある

- 基礎が浅い/見えない

→ いずれも倒壊のリスクがあるため、改善・建替えを検討

📌 位置と所有権の注意点

- ①境界線上のブロック塀 → 原則共有物。勝手に壊せない

- ②境界線の内側に建てられていれば、その人の所有物

- ③紛争を避けるには、筆界確認書や境界確認図があると明確

控え壁がないと

建築基準法違反になるのね

はい。

売却後に、建て替えをしたとき、

建築確認が通らないことがあります。

| 違法状態 | 建築確認への影響 |

|---|---|

| 高さが2.2mを超えている | 明確に違反 →建築確認が通らない可能性大 |

| 控え壁が無いのに1.5m以上の高さ | 是正指導 →対応しないと保留または却下 |

| 傾き・ひび割れが著しい古い塀 | 安全上問題 →建築審査で指摘されることが多い |

| 敷地の一部に道路斜線や隣地境界の離隔が 守られていない | 全体的に不適合とみなされる場合あり |

| 対処法 | 備考 |

|---|---|

| ブロック塀を事前に撤去 | 最も確実。確認申請の障害がなくなる |

| 控え壁・鉄筋補強などをして「適合」に直す | 場合により費用が高額になる |

| 違法に高い部分をカット | 不格好だが、効果的 |

| 塀をフェンス等に変更 | 軽量なものなら問題になりにくい(例:アルミフェンス) |

ただし、ブロック塀がお隣の所有物の場合は

問題ありません。

確かに。

でも共有だったり、自分のものだったりしたら、

対処が必要ね。

③地中埋設物

空き家を解体して、

更地を掘ったら・・・

何が出てくるの?

ブロックのガラや建材など

地中埋設物が出てくるケースがあります。

地中埋設物とは、地面の中に埋められている人工物や構造物のこと

| 種類 | 内容 |

|---|---|

| 上下水道管 | 古い給水管・排水管など |

| 浄化槽・汲み取り槽 | 古い建物で使用されていたもの (壊して埋め戻したケースも多い) |

| 建物基礎・杭・コンクリートガラ | 解体時に完全に撤去されず残ったもの |

| 地中電線・ガス管 | 電気会社やガス会社が設置した埋設配管 (現役の可能性あり) |

| 廃棄物(不法投棄) | 工事の残骸・瓦・ガラス片・産業廃棄物などが |

| 地中障害物 | 大きな岩盤、埋め戻し土砂、擁壁の一部など |

埋設物が出てきたら・・・

売主の私が負担?

この後、ご紹介する

契約不適合責任は3か月あります。

その期間内でしたら、埋設物処分費用は売主様持ちです。

| 土地の種類 | 埋設物が出る確率(目安) | 備考 |

|---|---|---|

| 戸建住宅跡地(古家あり) | 30~60%程度 | 浄化槽・基礎・配管・ガラなどが残るケース多い |

| 更地(直近で解体済) | 10~30%程度 | 解体時に完全に撤去されていれば低いが、残存物ありのことも |

| 造成済みの分譲地 ※2000年代~ | 5~10%以下 | デベロッパーが地中調査をしていることが多く、低リスク |

| 工場跡地・倉庫用地 | 50~90%以上 | 重機基礎、ピット、廃材、汚染土などのリスク高い |

| 農地・山林 | 5~20%程度 | 基本的に埋設物は少ないが、産廃の不法投棄がまれにある |

筆者は実家を解体しました。

①土留め

②大量のビニールHouse?のビニール

が出てきて、

+5万円の出費ですみました。

ビニールか・・・

昔その土地は

何だったの?

浅めの湖?だったようです。

昔の農家さんは気合が入っていたので

なんでもポンポン捨ててしまっていたようですね。

| 埋設物の種類 | 出やすさ | よくある場所 |

|---|---|---|

| 浄化槽 | ◎ 非常に多い | 昭和の住宅地、下水道未整備地域 |

| 基礎コンクリート・ガラ | ◎ 多い | 古家跡地、雑に解体された土地 |

| 古い配管(鉄管・鉛管) | ○ やや多い | 戦後すぐの住宅・古い団地系 |

| 埋設物不明 (瓦・木材・ガラス片など) | △ 時々ある | 再造成地や空き地歴が長い土地 |

| 汚染土・ドラム缶など | △~× まれ(工場系) | 産業用地・工場跡地・埋立地など |

④契約不適合責任免責はあり?

契約不適合責任を簡単に説明すると・・・

①土地を売却

↓

②買主

・「思っていた状態と違う!」

※地中に古井戸が埋まっていた

※境界ブロックが実はお隣の所有物だった

↓

③買主は契約不適合責任を理由に

修補や損害賠償、契約解除を請求できます。

契約不適合責任は、

「聞いてないよ~!」という買主さん

に対して売主さんが負う責任です。

しかし、「契約書で責任を免除する」としておけば、

売主はそれらの責任を原則として負わなくてよくなります。

うーん。

そうはいっても、

「売主さんが実は知っていたんじゃない?」

ってツッコミ受けない?

おっしゃるとおりです。

土地の売買でこの辺りがトラブルの元になり、

訴訟に発展するケースも稀にあります。

当社は契約不適合責任免責の対応は可能ですが、

マンションと戸建はおすすめしています。

土地の場合は、注文住宅を作るため、

もめごとが多く、このあたりはご相談ください。

✅【メリット(売主にとって)】

- 後からのトラブルを回避できる

引き渡し後に「地中埋設物が見つかった」などで

訴えられるリスクが減る。 - 心理的負担が減る

売却後の責任が軽くなり、安心。 - 特に空き家や古家付き土地、相続物件などで有利

売主自身が内容を把握していない物件の場合は、リスク回避になる。

⚠️【デメリット(主に買主にとって)】

- 買主が敬遠する可能性がある

「免責」という条件で信頼性に欠けると感じられる可能性があり、

買い手がつきにくくなることがある。 - 価格交渉の材料になる

「免責にするならその分安くして」と言われ、

売却価格が下がることも。 - 場合によっては完全に責任を免れない

例えば、「売主が知っていたのに説明しなかった」など故意・重過失がある場合は免責が無効になる。

まとめ

① お隣との境界&測量

- 公簿売買: 登記面積で取引、測量不要だがトラブルリスクあり(都市部では不向き)。

- 仮測量: 簡易測量(10-20万円)、境界未確定で売却に不向き。

- 確定測量: 正確な境界確認(35-100万円)、高額土地や都市部で推奨。

- 田舎では公簿売買が多い、

都心では確定測量が理想だが費用負担に注意。

② 隣人とのブロック注意報

- 所有者確認: ブロック塀の所有(売主・隣人・共有)を調査。

不明確だとトラブルに。 - 建築基準法: 高さ1.2m超の塀は基準(厚さ、控え壁、基礎など)が必要。

違反は売却後問題に。 - 対処法: 撤去や補強、フェンス変更で対応。共有物は勝手に壊せない。

③ 地中埋設物

- 種類: 浄化槽、基礎、配管、廃棄物など。

古家跡地(30-60%)や工場跡地(50-90%)で多発。 - 負担: 契約不適合責任で売主が3ヶ月以内は費用負担の可能性。

- 対策: 事前調査が重要。

④ 契約不適合責任免責

- 内容: 買主が「状態違い」を主張可能。

免責条項で売主の責任軽減。 - メリット: トラブル回避、心理的負担減。

- デメリット: 買主が敬遠、価格交渉で値下げリスク。故意隠蔽なら免責無効。

結論

- 売却戦略は土地の場所・価値・予算で決定。

リヤマ不動産では相談に基づき提案。 - 確定測量は高額土地で必須、業者売却も条件付き。まずは相談を。

あなたの土地売却の悩みのお役に立てれば幸いです。

コメント