土地を売りたいけど、

わからないことだらけ・・・

教えていただけますか。

もちろんです。

今回は土地を売る前のよくある

お決まりパターンを解説します

- 土地を売る前のよくある疑問Q&A!

- Q1:公簿売買で土地を購入後、測量したら面積が違った!むかつく!

- Q2:公簿売買だと現況測量や確定測量はしてくれない?

- 公簿売買だと境界明示は不要では?

- Q:40年前の戸建て境界標はある。売主が主張すれば、境界明示になる?

- Q:売主が個人の場合、境界明示義務の範囲って?

- Q:境界標の復元ってできる?いくら?

- Q:地積測量図と確定測量図の違いは?

- Q:確定測量図は誰が持っている?

- Q:公募売買になるケースは?

- Q:地積測量図がない理由は?

- Q:14条地図があれば測量図は不要?

- Q:実測売買(または確定)になるケースは?

- Q:確定測量したいけど、一部お隣に拒否された。土地は売れない?

- Q:公募売買の場合、住宅ローンで地積更生してと金融機関から指摘される?

- Q:確定測量っていくらかかる?

- Q:境界の立ち合いで実印は必要?

- Q:公簿と実測が乖離が少ないケースは?

- Q:測量タイミングはいつ?負担は?

- Q:セットバックは現況・確定測量が必要?

- Q:家の軒が隣地へ越境している場合、購入者の住宅ローンは融資される?

- Q:地積更正登記のメリット・デメリットは?

- Q:土地家屋調査士さんに依頼する場合、不動産屋に依頼する?

- Q:境界確認書(立ち合い書)があっても、揉めるケースはある?

- Q:里道(赤道)、水路(青道)がある場合は、確定測量は値上がりする?

- Q:境界標を勝手に引き抜くと犯罪?

- Q:ブロック塀が古くて高い、土地が売れないケースあり?

- Q:公募売買で引き渡し後に、境界ブロックが越境されていた。契約不適合責任は負うの?

- まとめ

土地を売る前のよくある疑問Q&A!

Q1:公簿売買で土地を購入後、測量したら面積が違った!むかつく!

公募売買は、登記簿(登記事項証明書)に記載された面積(公簿面積)を基準にして取引を行う方法です。

例えば、登記簿に100㎡と書いてあります。

その数値のまま売ります。

え?

測量して95㎡だったら

特に何も清算しません。

うーん。

なんだか損した気がする!

逆に105㎡でしたら、買主さんは喜ぶはずです。

※損得は運次第です。

Q2:公簿売買だと現況測量や確定測量はしてくれない?

結論、ケースバイケースです。

測量は強制なの?

いいえ。

強制ではありません。

現況測量・確定測量後に免責に差異があっても、

公募取引なら、そのままの値段で取引できます。

ケースによっては買主側で測量費を負担することがありますが、

基本は売主様が負担します。

※応相談

公簿売買だと境界明示は不要では?

公募売買と境界明示は別物と考えてください。

①公簿:登記簿の数値どおりに売買

②境界明示:どこからどこまでが境界なのか?はっきりさせること

よく「公募売買なんだから、境界標がなく、筆界が分からなくても問題ない」

と誤ってとらえる人があります。

境界標がない場合、測量図から境界標を復元できるか?

土地家屋調査士さんに相談をします。

復元が難しければ、確定測量が必要なケースもあります。

境界をあきらかにするって・・・

義務なのね

はい。

とはいえ、「明示義務」だけ切り抜けば厳しくない条件といえます。

| 項目 | 解説 |

| 法的義務 | 宅建業者の「宅建業法上の明示義務(第47条)」とは異なり、 個人売主には法律上の「明示義務」は直接課されていません。 |

| 実務上の義務 | ただし、売買契約においては「目的物の特定」や「瑕疵担保責任(契約不適合責任)」の観点から、 可能な限りの境界の説明・資料の提示は求められます。 |

引き渡し後に越境が判明したら、

契約不適合責任となるため、

境界標を復元するだけでもおすすめします。

Q:40年前の戸建て境界標はある。売主が主張すれば、境界明示になる?

売主が買主に「これが境界標です」と明示(現地で説明、写真など撮影)すれば、

「一応」明示したことになります。

とはいえ、お隣が「このブロックはウチの所有物です」と

引き渡し後に反対されるケースがあるため、完全なものとは言えません。

40年前だから、

信頼性が低いわね・・・

例えば、測量図が三斜法の図面で

低精度だと危険です。

とはいえ、明示の義務は果たしているといえます。

※ただし、40年前と位置がずれているケースがあり、

隣人とトラブルリスクあり。

心配ならお隣さんを話をして

「ここですよね」

と立ち合いをお願いしたほうがいい?

それがベストです。

ただし、話し合いをして同意書をお互いに記載しても、

筆界を登記しなければ、意味がありません。

Q:売主が個人の場合、境界明示義務の範囲って?

境界明示義務は明文化された法律条文には明記されていません。

しかし、判例では「付随義務(信義誠実義務)」として認められています。

✅ 最高裁昭和44年12月18日判決

「売買契約において、買主がその所有権の目的たる土地の範囲を確定することができるようにする義務が売主にある」

これは、売主が境界を明示しないことで、

買主が「どこまで自分の土地か分からない」状態になるのを回避するため

| 実務で求められる対応 | |

| ①地積測量図がある場合 | 買主に提示すれば、明示としては十分 (※境界標の確認が望ましい) |

| ②地積測量図がない+境界標がない | 最低限「現況測量」をして、現地をマーキング。 重要事項説明書に「未確定」と明記して説明責任を果たす。 |

| ③買主から確定測量を求められた | 売主が応じないなら、その理由を説明。 「買主が必要と判断すれば自己負担で実施可」とする。 |

うーん、ちょっと売主としては冷たい対応ね

あくまで「明示義務を果たす」という点だけ。

引き渡し後のトラブルや訴訟が起きるかもしれません。

<売主が境界明示義務を怠る&適当>

・契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)の対象のリスクあり

・売買契約に違反したとして、損害賠償請求や契約解除の原因にもなり得ます。

※故意・過失がない場合や、境界が不明確で売主にもわからない場合は、

法的責任が軽減または否定されることもあります。

最終的には司法の判断を仰ぐしかないですね

Q:境界標の復元ってできる?いくら?

| 分類 | 境界標の復元ができる | 境界標の復元ができない |

|---|---|---|

| ① 測量資料の有無 | 地積測量図や確定測量図、座標データなどが存在する | 測量記録や図面が存在せず、基準点の位置も不明 |

| ② 基準点の状況 | 道路や街区の基準点が現存し、座標復元が可能 | 基準点が紛失または破損しており、位置特定が困難 |

| ③ 隣接地との関係 | 隣接地所有者の協力が得られ、立会い確認が可能 | 隣接地所有者が不明・非協力、または争いがある |

| ④ 測量データの精度 | 過去の測量が高精度(世界測地系等)で信頼性が高い | 古い測量(例:三斜法)などで精度に欠ける |

| ⑤ 現地の状況 | 杭や標などの痕跡が現場に残っている | 災害や開発により地形が変化し、痕跡が消失 |

復元するのに、いくらかかるの?

<復元費用>

①調査で3万円

②復元のための現況測量10万円(必要な場合)

③境界標設置

民間地の場合は1隣接者あたり1万円・公用地の場合は1ヶ所あたり2万円

④書類&図面作成で5万円

⑤登記申請 5~8万円

確定測量より安いけど、

これなら、確定測量したほうがいいかも?

Q:地積測量図と確定測量図の違いは?

地積測量図は、確定測量図を含む広義の概念。

※確定測量図は地積測量図の一種。

例:土地は不動産の一種

| 項目 | 地積測量図 | 確定測量図 |

|---|---|---|

| 定義 | 土地の面積や境界を測量した図面。 | 境界が隣接地所有者との合意に基づき確定した測量図。 |

| 境界の確定 | 境界が確定していない場合も含む。 | 境界が正式に確定 (立会い・合意済み)。 |

| 用途 | 登記手続き、土地取引、面積確認など。 | 不動産売買、建築許可、融資申請など。 |

| 法的効力 | 境界未確定の場合、効力が限定的な場合あり。 | 境界確定済みのため、法的信頼性が高い。 |

| 作成プロセス | 測量結果を基に作成。隣接地との立会い不要な場合も。 | 隣接地所有者との立会い・合意が必要。 |

| 法務局での扱い | 法務局で保管・閲覧可能。 | 法務局で保管・閲覧可能 (確定情報として)。 |

| 信頼性 | 境界未確定の場合、追加確認が必要な場合あり。 | 境界確定済みで信頼性が高い。 |

民民、官民で同意書があれば確定測量図になります。

Q:確定測量図は誰が持っている?

売主、または土地家屋調査士が持っている。

→確定測量を行った際に作成され、調査士や土地所有者が保管していることが多い。

お隣さんとの同意書は、登記できるの?

できません。

売主が所持し、新オーナーに引き継ます。

同意書は登記できませんが、

土地分筆登記や売買時の権利関係の証明に使用します。

役所に「確定測量図が欲しい」といっても、

「???」となるため、ご注意を

同意書は、法務局が保管してくれないから、

自分で保管しておいて、

売却の時に利用するといいのね

Q:公募売買になるケースは?

◇公募売買:地積調査が完了している土地(市が調査しているため、精度が高い)

※14条地図は地籍調査に基づいて作成されることが多い

→14条公図があり、地積測量図がなくても、公募売買が基本

14条ってなに?

日本の不動産登記法第14条のことです。

不動産登記法第14条第1項:登記所には、土地の区画や地番を明確にするための地図(および建物所在図)を備え付けるものとするとされています。

この地図が「14条地図」と呼ばれます。

正確な測量に基づいて作成され、

現地での境界復元が可能な高精度な図面であることが求められます。

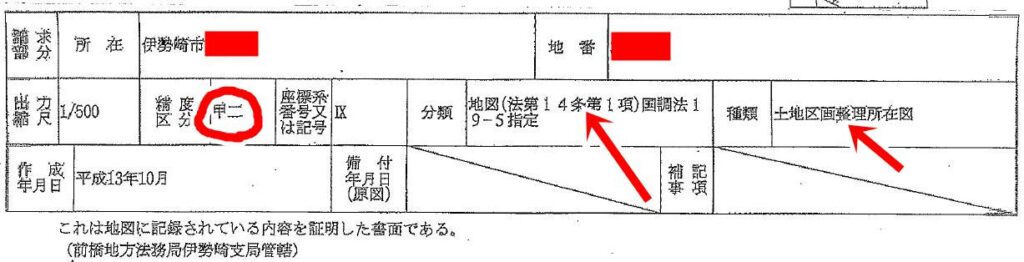

私の自宅土地の14条図面の一部です。

土地区画整理事業を行った(90年代後半)ため、14条地図が完成し、

精度が高いため、公募でも差異があまりありません。

精度区分ってなに?

甲一:最も精度が高い区分で、ほぼ測量図に近い形状

甲二:市街地地域では、この区分までが作成基準となることが多い

甲三:精度区分としては、甲二よりは精度が下がります。

乙一:村落・農耕地域では、この区分までが作成基準となることが多い

乙二:精度区分としては、乙一よりは精度が下がる

乙三:最も精度が低い区分です。山林・原野地域など

一般的には甲二のものが多いです。

図面の精度が高いほど、公募売買でも問題ないといえます。

※とはいえ、地図が古すぎる場合は注意が必要。

また、公募売買になるケースは・・・

①田舎で坪単価が低い

②売主が売り急いでいる

など

Q:地積測量図がない理由は?

法務局に行ったけど、

地積測量図がなかった!

どうして?

複数の理由が考えられます。

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| 📜 法制度上の背景 | 昭和35年以前の登記では、 地積測量図の添付が義務ではなかった。 |

| 🧭 登記実務の差 | 古い土地や農地では「公図のみ」で登記され、 測量図が作成されていないケースが多い。 |

| 🏡 相続登記などの簡略処理 | 相続・贈与時に「面積変更がない」として測量を省略した結果、図面が作成されていないことがある。 |

| 🏘 区画整理や国土調査の影響 | 区画整理・国土調査で座標値が設定された土地でも、個別の地積測量図が発行されていない場合がある。 |

| 📂 紛失・未提出 | 作成されたが法務局に提出されなかった? |

ちなみに、筆者の自宅は区画整理で「換地」処分となり、

番地が変更になり、地積測量図が新たに作成されません。

なるほど!

地番が変わるとそんなことがあるんだ

換地処分前の地積測量図があってもの、

従前の宅地の図面のため、利用できません(涙)

Q:14条地図があれば測量図は不要?

14条地図の成果(座標値・辺長)は法務局にはありません

※国土調査事業を実施した市町村役場の建設課や国土調査課などで入手

(区画整理の14条も)

→古い時代(昭和や平成10年以前)の成果は

イマイチ精度が悪いので測量した方がよい

→地積測量図はない、14条地図作成が昭和の時代だったら測量

Q:実測売買(または確定)になるケースは?

①土地の境界が明確でない(=確定測量を行う予定)

売買にあたり確定測量を実施し、その面積で清算することを前提とする。

売主が「境界明示義務」を果たすため、測量費用は売主負担とされることが多い。

②測量前の面積に不確実性がある

登記簿面積と実際の面積に誤差がある可能性が高い。

昭和初期など古い登記情報のまま

③道路のセットバック部分や共有通路の有無が影響する場合

実際の利用可能面積と登記面積に差異があるケース。

「セットバック後の有効面積で売買代金を精算したい」などの意向がある場合。

④地積更正登記を予定している

測量後に地積更正登記を行うことが決まっていて、

正確な面積が確定する予定であれば、実測売買にするのが合理的。

⑤坪単価が高い

例えば公募売買後、実測したら1坪小さかった。

坪単価300万円とすると、買主は300万損をする・・・など

Q:確定測量したいけど、一部お隣に拒否された。土地は売れない?

売りづらいです。

以下、拒否された場合の対処策です。

<一部未確定の場合>

①粘り強く交渉

→なぜ拒否するのか?金目なのか、日ごろの恨みなのか?探る

②筆界特定制度

※最低1年で60万円~100万円かかるケースも

→強制力はありません。

③筆界特定裁判

※2年以上で100万円以上は確実かと・・・

④一部非明示で売却する

立ち合い拒否された面倒なのね・・・

一部、非明示ってできるの?

推奨はしませんが、可能です。

<売買契約の特約の事例>

本売買契約の対象となる土地(地番:〇〇、所在地:〇〇)の境界について、売主は買主に対し、以下の通り説明し、特約を定める。

- 境界の一部未確定について

本土地の境界のうち、〇〇部分(例:北側隣接地との境界、約10メートル区間)については、隣地所有者(以下「隣人」)の立会いまたは同意が得られず、現時点で境界を確定することができない。売主は、境界明示義務を履行するため、隣人に対し測量および境界確認の依頼を行ったが、隣人の非協力により確定に至っていない。 - 売主の対応

売主は、買主に対し、現時点で確定可能な境界については、測量図(または地積測量図)および既存の資料(例:公図、14条地図)をもって説明する。

未確定部分については、売主が引き続き隣人との協議を試み、可能な範囲で境界確定に努める。 - 買主の了解

買主は、〇〇部分の境界が未確定であることを承知し、本契約を締結するものとする。

未確定部分に起因する将来の紛争または面積の誤差については、売主は責任を負わないものとし、買主はこれに異議を述べない。 - 今後の対応

境界未確定部分については、買主が引渡し後に隣人との協議または追加の測量を行い、境界を確定することを選択できる。

売主は、買主に対し、既存の測量資料および関連書類を提供し、可能な範囲で協力する。 - 登記に関する補足

本土地の所有権移転登記は、本特約にかかわらず実行可能である。ただし、境界未確定部分がある場合、分筆登記等に制約が生じる可能性があることを、買主は承知する。

本特約は、売主および買主の合意に基づき、2025年〇月〇日付で締結された売買契約書の一部を構成する。

最大限努力をすれば、

明示義務は果たしたことになるのね。

でも、偏屈なお隣さんがだったらいやだな・・

人が住んでいるだけ、マシかも?

所有者が行方不明だったりすると、

困難になるかもしれません。

<売主:宅建業者と個人違い>

| 比較項目 | 宅建業者が売主 | 個人が売主 |

|---|---|---|

| 境界明示義務 | 宅建業法で明文化(第37条) | 契約の付随義務として判例上認められる |

| 確定測量義務 | 契約条件に応じて必要 | 明示義務に含まれないが、実務上求められることも |

| 不適合責任 | 免責特約が制限される (業者→個人) | 原則、特約で責任免除可能(ただし説明は必要) |

Q:公募売買の場合、住宅ローンで地積更生してと金融機関から指摘される?

指摘されるケースもあります。

え~

これだと、家を作れないじゃない!

登記簿謄本と現況測量図に差異があると、

土地の担保として、計算があいまいになります。

乖離が少なければいいですが、

公簿と実測で10%以上も乖離がある場合

何か言われるかも?

多くの銀行は「登記がなくても現況図で担保OK」とする場合が多いです。

しかし、メガバンクなど大手銀行では審査落ち、または

地積更生、つまり確定測量して、と言われるケースも一部あります。

売る前にどうすればいい?

面積の乖離が激しければ、

確定測量をしましょう。

確定測量で地積更生がベストですが、

できない場合は、土地を売らない選択もありです。

Q:確定測量っていくらかかる?

【無料】土地の確定測量の計算費用ツールで計算しましょう↓

Q:境界の立ち合いで実印は必要?

境界の立ち合いで同意書に記名&押印します。

実印&印鑑証明でないとダメ?

境界確認書に実印の使用を強制する明確な規定はありません。

とはいえ、実印+印鑑証明書で署名の真正性を証明する力が強いです。

ご近所は「お年寄り」が多いです。

→実印に抵抗があるため、認印でも問題ありません。

この辺りは、土地家屋調査士さんの交渉力に任せましょう。

Q:公簿と実測が乖離が少ないケースは?

例えば公募で100㎡。実測したら99.5㎡だった場合は、乖離が少ないです。

| 要素 | 内容 | 精度 |

| 国土調査 (地籍調査) | 市区町村や国が実施する境界・面積の確定調査。登記簿に反映。 | 精度高い (誤差±数cm) |

| 区画整理 | 土地区画の整理・換地後に新たな測量・地積確定がされる | 精度高い (測量士が関与) |

| 測量図がある ※10年以内が理想 | 「地積測量図」「確定測量図」があれば正確な図面。 | 登記に反映・誤差ほぼなし |

注意する土地のケースは、

| 注意ケース | 説明 |

| 境界杭が現地で失われている | 図面が正確でも現地の杭がないとズレの可能性 |

| 測量図が「現況測量図」 | 登記簿に未反映の可能性あり(登記簿面積≠測量図) |

| 地籍調査が古い(昭和〜平成初期) | 精度が現在より劣る場合がある |

| 区画整理前後で土地の位置が変わった | 「換地処分」後の記録と照合が必要なことも |

Q:測量タイミングはいつ?負担は?

「契約後に測量をする」ケースが多いです。

| 比較 | 契約前に測量 | 契約後に測量 |

|---|---|---|

| メリット① | ・境界や面積に不確定要素がなく、安心して契約できる | ・契約を先に進められるため、時間短縮や交渉がスムーズ |

| メリット② | ・測量結果に基づいて契約書・重要事項説明書を正確に作成できる | ・測量費用を買主・売主で分担しやすい(交渉による) |

| メリット③ | ・将来的なトラブル (越境・境界紛争)を事前に防げる | – |

| デメリット① | ・測量に時間がかかり、契約までの期間が延びる | ・測量後にトラブルが判明すると、契約内容の修正が必要 |

| デメリット② | ・売主にとっては費用と手間が先に発生する | ・売買契約後に境界未確定が発覚すると、解除や紛争リスクあり |

| デメリット③ | ・売却できるか不透明な段階で、測量コストが先行する | ・引渡しが遅れる可能性あり (測量完了を待つ必要がある) |

契約前に売主負担で測量して、

買主さんが「やっぱり辞めた」

って言ったら費用は?

売主様のご負担で、買主様は負担しません。

え?

費用負担して、時間かけたのに

ひどい・・・

上記のような事があるため、売買契約後に測量をするケースが一般的といえます。

加えて、買主負担で測量も可能ですが「やはり買わない」となれば

他の買主候補者さんへ紹介が一時ストップします。

このあたりはケースバイケース、エリアによるため、

仲介会社の担当者と相談をしましょう。

Q:セットバックは現況・確定測量が必要?

セットバックを伴う土地売買や建築確認申請では、確定測量が望ましいです。

ただし、現況測量で済むこともあります。

<現況測量だけで済むケース>

・対象地の前面道路がすでに道路種別(42条2項道路など)で確定

・道路の中心線や境界が役所の資料で確認できる

・セットバックラインが明らか

・建築確認や売買などで関係者が現況測量で了承している

(例:建築士・買主・金融機関など)

この辺りの判断は、

担当不動産営業や、役所に問い合わせをしてみましょう。

<確定測量が求められる主なケース>

| 確定測量が求められるケース | 理由 |

| 建物を新築・建て替えるとき (建築確認申請) | 道路後退後の敷地面積が正確に求められないと、建ぺい率・容積率の判断ができない。 建築指導課が確定測量を求めることがある。 |

| 金融機関が土地評価する際 | 担保評価に関わるため、 確定測量図がないと融資NGという銀行もある。 |

| 隣地と境界に争い・不明点がある | セットバック部分が道路か私有地か不明確なとき、確定測量で境界確認を行う必要がある。 |

Q:家の軒が隣地へ越境している場合、購入者の住宅ローンは融資される?

金融機関や条件によっては、融資されるケースもあります。

| 理由 | 内容 |

| 法的な問題 | 越境部分について将来トラブル (撤去請求・損害賠償など)が発生するリスクがある。 |

| 担保評価への影響 | 他人地への越境=完全所有ではないため、 担保価値にマイナス評価がつく。 |

| 売却困難性 | 将来的に買い手が見つかりにくくなる可能性がある(=流動性リスク)。 |

軒や樋が越境していると

銀行から見たら確かに不安よね・・・

<対処策は?>

①越境に関する「覚書」または「越境合意書」を締結

隣地所有者との間で「将来にわたって撤去請求しない」

「建て替え時は撤去する」などの内容を記載した文書を交わす。

→署名押印付き私文書など

②越境部分の「使用承諾書」または「地役権設定契約」

軒先の越境部分について、隣地から使用を承諾された証明があれば、

銀行がリスクを軽減できると判断する場合がある。

③ 軒先を撤去して是正

可能であれば撤去・補修して越境を解消。

これが最も確実。

家を解体するならいいですが、

リフォームして住むのであれば、撤去は難しいです。

そうなると

越境に関する「覚書」または「越境合意書」を締結がベストといえます。

| 金融機関 | 越境への対応 |

| 都市銀行(メガバンク) | 原則NG。 是正・覚書などがあっても厳しい。 |

| 地方銀行・信用金庫 | 覚書や使用承諾があればOKなケースあり。 |

| フラット35 | 原則、越境はNG。 瑕疵があると審査落ちすることが多い。 |

Q:地積更正登記のメリット・デメリットは?

<地積更正登記のメリット・デメリット比較>

| 区分 | 内容 |

|---|---|

| ✅ メリット | |

| 正確な面積になる | 売買・分筆・相続などで信頼性が向上 |

| 評価額が適正に | 固定資産税・相続税評価が適正に修正される |

| 将来のトラブル防止 | 境界紛争・面積誤認リスクを回避できる |

| 融資・売却に有利 | 金融機関や買主の安心材料となる |

| ❌ デメリット | |

| 測量・登記費用がかかる | 土地家屋調査士+登録免許税などが発生 |

| 隣地の立ち会いが必要 | 境界確認に協力が得られないと進まない場合も |

| 面積が減る場合もある | 実測により登記簿面積が減少するリスクあり (評価や価格に影響) |

| 時間がかかることも | 境界未確定や争いがあると長期化する可能性 |

Q:土地家屋調査士さんに依頼する場合、不動産屋に依頼する?

はい。

売主さんは不動産仲介業者の紹介する、調査士さんにお願いするケースが一般的です。

※買主側で測量をする場合は、工務店、ハウスメーカーの紹介が多いです。

紹介料とか抜かれない?

ヌキ行為はしません。

また、土地家屋調査士さんに紹介料を請求しません。

当社が紹介する土地家屋調査士さんは「元受(もとうけ)」となります。

➤ 宅建業者は「紹介者・調整役」として関与

・土地家屋調査士と依頼主が直接契約

・宅建業者は「専門家の紹介者」として中立性を保つ

・調査士費用はお客様から直接支払い

・トラブル時も責任の所在が明確

利点:

→宅建業者が無用な責任を負わない

調査士とのやり取りが透明で、費用の明細なども依頼主に直接提示される

小銭稼ぎのヌキ行為よりも、

売主さんの負担を少しでも減らしたほうが、

売買がスムーズにいきます。

ちなみに、当社は司法書士さんをご紹介する時も「抜きません」

変に「元受け」になると、責任は当社になります。

当社は不動産業者のため、測量のプロではありません。

→餅は餅屋に任せます。

Q:境界確認書(立ち合い書)があっても、揉めるケースはある?

あります。

・確認書作成から10年以上経過している(→不動産屋による)

・確認書に押印した隣接所有者がすでに亡くなっている

・境界杭が物理的に失われている・移動している

・地積更正登記&分筆登記などの用途で利用したい場合

持ち主が第三者になった場合(第三者承継)

問題ないのでは?

おっしゃるとおりです。

しかし、相続人や、赤の他人に売却した場合

「そんなの知らんわ!」というアタオカ

個性的な方が一部いらっしゃいます。

世の中には「ごね得」という言葉があるため、注意が必要です。

ちなみに、確定測量図に有効期限はありません。

しかし、

不動産屋によっては

「10年~15年以上経過しているから、もう一度、境界確認書を取り直して」

と言われることもあります。

ケースバイケースで、分筆などしなければ、

そのままで売却・・・

というのもありです。※エリアによる

Q:里道(赤道)、水路(青道)がある場合は、確定測量は値上がりする?

隣地が里道、水路の場合、確定測量時に

+20万円以上あがるケースがあります。

※ケースによってはもっと高額に

Q:境界標を勝手に引き抜くと犯罪?

境界の位置に納得できないから、

境界標を剥がして、再設置しちゃだめ?

犯罪です。

境界損壊罪が適用される恐れがあります。

※5年以下の懲役、50万円以下の罰金

→土地の所有者の許可、隣接の許可が必要

境界標の移動などは、土地家屋調査士にお願いしましょう。

Q:ブロック塀が古くて高い、土地が売れないケースあり?

建築基準法違反のブロックの場合、土地を売れないケースがあります。

どうして?

建築基準法違反なので、

ブロックを是正しないと、

買主さんが家を建てられないケースがあります。

| 項目 | 基準 |

| 高さ | 塀の高さ2.2m以下(※基礎含む) ※ただし、安全上支障があると認められる場合は例外あり |

| 高さ1.2m超のとき | 控え壁(補強)が必要 → 間隔3.4m以内、高さの1/5以上突出 壁面から40cm以上突き出すこと |

| 厚さ | 高さ2.0m以下: 10cm以上2.0m超:15cm以上 |

| 鉄筋 | 縦横に鉄筋を配筋し、モルタルで充填すること (通常 D10以上) |

| 基礎 | 高さ35cm以上の鉄筋コンクリート基礎が必要 |

<違反が多い代表例>

| 状況 | 危険性 |

|---|---|

| 古い塀で鉄筋が入っていない | 地震時に倒壊リスク大 |

| 控え壁がない・間隔が広すぎる | 横倒れの可能性あり |

| 基礎が浅い・未設置 | 自重を支えきれず沈下・傾斜の恐れ |

<危険なブロック塀の是正方法まとめ>

| 是正方法 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| ① 撤去(全面解体) | 危険な塀をすべて解体して、フェンスや生垣などに置き換える | 最も安全で確実。自治体によっては補助金対象 |

| ② 一部解体して高さを下げる | 高さを1.2m以下にカットすれば、控え壁不要で法基準に適合 | 既存ブロックを活かせるが、外観のバランスに注意 |

| ③ 控え壁を設置する | 高さ1.2m超の場合、 3.4m以内ごとに控え壁を追加することで安全性確保 | 控え壁の基礎も必要。 外構デザインを損ねることも |

| ④ 鉄筋・基礎の補強 | 外側から鉄筋入りの支柱や、内部補強工事を行う | 現実的には困難。補修より撤去・再建が主流 |

| ⑤ フェンス・メッシュ塀へ変更 | アルミフェンスやメッシュフェンスに替える | 軽量・風通し・コスト◎。 建築確認申請不要な高さで設置可能 |

控え壁の設置でもいいですが、

家と壁の間に余裕がないと、

家の設置位置を動かす必要がでてきます。

Q:公募売買で引き渡し後に、境界ブロックが越境されていた。契約不適合責任は負うの?

契約不適合責任については・・・

<契約不適合責任>

· 修補請求の例:ブロックを撤去し、境界を正しく設定する費用を売主に求める。

たとえば、測量や撤去工事の費用を請求可能。

· 代金減額請求の例:越境により土地の価値が10%下がったと評価された場合、

その分だけ売買代金の減額を求める。

· 損害賠償の例:隣地所有者との紛争解決のための弁護士費用や、

越境により建築計画が遅れた場合の損失を売主に請求。

· 契約解除の条件:越境が重大で、土地を購入した目的(例:特定建物の建築)が

達成できない場合に限られます。

たとえば、建築基準法や条例で建築が不可能になるような重大な越境が該当します

契約不適合責任は3カ月でしょ?

それを過ぎたら?

以下パターン分けしました。

<パターン①:3カ月以内>売主が面倒を見る

ただし、越境されていることを事前に告知していれば、責任は負わない

<パターン②:10カ月目>

3カ月過ぎているため、買主は契約不適合責任を売主に問えない。

ただし、売主が越境を知っていたか/どうかによる

→売主に対する契約不適合責任(修補請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除)の追及は原則としてできない

<パターン③:1年超>難しい

通知期間:買主が不適合(例:ブロックの越境)を知った日から1年以内に売主に通知する必要があります(民法566条)。

つまり、契約不適合責任が無効なると→民法になるが、それも1年以内

だから、責任追及は難しい

まとめ

【境界問題編】土地を売る前のよくある疑問Q&A!売主必見!

について解説しました。

次は、土地以上に大切な「道路」について解説します。

コメント