持ち回り契約の基礎

持ち回り契約って正直どうなの?

不動産の持ち回り契約とは、不動産の売買契約など締結する際に、対面などで手続きを経ず、

書面や電子メールなどを回覧して合意を形成し契約を成立させる方法を指します。

通常は売主・買主双方対面し、契約書を交わしますが

コロナの影響で対面を避ける事例が増えました。

持ち回り契約は、

不動産売買で売主・買主が同席せずに、

契約書を「郵送」や「手で持ちまわる」などで署名押印する契約です。

通常は売主・買主双方対面し、契約書を交わしますが

コロナの影響で対面を避ける事例が増えました。

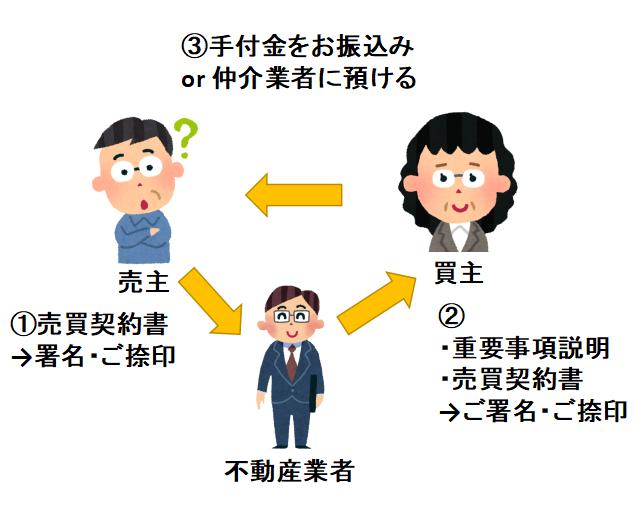

売主様→買主様の順番でご契約

<売主様が先の持ち回り契約>

①売主様:売買契約書をご記入

②買主様:売買契約書をご記入

③手付金を振込 or 担当者が預かる

④担当者が売主様へ振込 or 手渡し

一般的には、売主様に最初に契約書をご記入いただくことが多いです。

買主様→売主様の順番でご契約

<買主様が先の持ち回り契約>

①買主様に重要事項説明&売買契約書をご記入

②手付金を預かる or 振り込みを保留

③売主様が売買契約書にご記入

④手付金を渡す or 振り込みをする

持ち回り契約:メリット・デメリット

持ち回り契約:メリット・デメリット

を比較表にしました。

| メリット | デメリット | |

| コスト | ・会場費や交通費などのコストを削減できる | ・郵送代や書類管理コストがかかる場合がある |

| 柔軟性 | ・当事者の都合に合わせやすい | ・当事者の対応が遅れると全体の進行が滞る |

| 時間管理 | ・直接会わなくても契約が可能なため、日程調整の手間が省ける | ・契約締結までに時間がかかる (郵送・確認・押印に時間を要する) →担当者が直接伺う方法あり |

| 安全性・ 信頼性 | ・各当事者が自分のペースで内容確認・検討できる | ・書類の紛失・改ざんリスクがある ・信頼関係がない場合は不安 |

| 契約内容の確認 | ・内容をじっくり確認できる | ・内容変更があった場合、面倒 |

| 法的トラブル回避 | ・慎重に進めることで法的なミスを防ぎやすい | ・署名・捺印の順序や方法に不備があると、 契約の効力に問題が生じる可能性 |

持ち回り契約のケース

持ち回り契約の具体的なケースを紹介します。

①コロナ・足腰が悪いなどで立ち会えないケース

病気の影響で「売買契約に立ち会えない」場合

持ち回り契約はよく使われます。

売主さんが病気・ご高齢で足腰が悪いなど。

買主さんに売買契約書に署名捺印いただき、営業マンが、売主宅で契約書に署名捺印していただきます。

②遠方のケース

例えば、群馬県の田舎の実家を

「東京の息子さん」が相続し、買主が群馬の場合。

東京から群馬に行くことが面倒なので、持ち回り契約になるケースがあります。

※買主さんに署名捺印いただき、東京へ足を運ぶか、郵送で記載していただきます。

③ワンルームマンションなど投資案件のケース

例えば、福岡の人が東京の1Rマンションを売却するときは、持ち回りになります。

※賃借人が居住中で、オーナーチェンジ

決済は司法書士が代理人として、

処理をするケースが多いです。

遠距離なので、やや危険な気もしますが、上記の方法で仲介をしている会社さんは多いようですね。

④低価格は不動産のケース

500万円などややお安めの不動産の場合は、

売主さんが対面で契約することは少ないです。

事前に契約書に持ち回りでサインしてもらうことが多いです。

また、抵当権が未設定で、現金払いのため、

その日に所有権移転も含め「完結するケース」もあります。

⑤離婚など家庭問題のケース

離婚後の財産分与や相続問題など家庭の事情によるケース。

不動産を処分する際、夫婦一緒だと気まずくなりますよね・・・

持ち回り契約は買主・売主が先なの?

持ち回り契約はどちらでもOKです。

ただし、物元が契約書や調査をすることが多いため、

売主側に記名、捺印を2通してもらい、買主側に渡すケースがスムーズです。

逆に買主様のキャンセルを防ぐために、買主側に先に記載してもらうケースもあります。

理由はシンプルでドタキャンは買主側が多く、

重説と契約を済ませ強くグリップするためです。

<売主先行のやり方>

①契約書2通、売主が記名捺印をし、日付は未記入

→買主へ返送 or 担当が持ち帰り

②買主が契約書2通、記名捺印をし、日付は記入

→手付金を売主へ振り込む

③買主に1通のみ売主へ返送か、 担当が持ち帰る

<買主先行のやり方>

①重要事項説明書の交付&説明、売買契約書を郵送or持参

②契約書2通、記名捺印をし、

日付は未記入、返送 or 担当が持ち帰り

③手付金(預かり)を不動産屋業者へ振込み

④後日、売主に売買契約書を発送or持参

※2通に記名捺印、日付を入れる

⑤買主に1通のみ返送、営業が持参

不動産屋→売主に手付金を振り込む

※買主→売主へ指定日に直接振込みも可能

決済・引き渡しはどうする?

原則、決済&引き渡し日には売主・買主双方立ち合いが必要です。

ちなみに、司法書士を代理人とすることで決済することは可能です。

また、抵当権が抹消済みだったり、金額が安価な場合は、

事前に売主さんから司法書士が書類を預かり、着金確認で所有権移転登記をすることも可能です。

司法処理に代理する場合の手順

- 事前相談・委任契約の締結

- 売主または買主が司法書士に連絡し、代理人としての依頼を相談。

- 必要書類や手続きの流れ、費用について説明を受ける。

- 委任状を作成し、司法書士に代理権を付与

- 本人確認と書類準備

- 司法書士が売主・買主の本人確認を行い、登記書類(登記申請書、登記原因証明情報など)を準備。

- 売主が不在の場合、事前に司法書士と面談して署名・押印を済ませる

(代理人に委任できない作業) - 必要書類:印鑑証明書、権利証(登記識別情報通知)、委任状など。

- 司法書士が売主・買主の本人確認を行い、登記書類(登記申請書、登記原因証明情報など)を準備。

- 決済当日の対応

- 司法書士が決済に立ち会い、書類の真正性や売買意思を確認。

- 売買代金の振込、領収書交付、鍵の引き渡しを代理人が代行

(銀行や不動産会社の応接室など) - 司法書士が登記に必要な書類を最終確認し、問題なければ代金決済を許可。

- 司法書士が決済に立ち会い、書類の真正性や売買意思を確認。

- 登記手続き

- 決済後、司法書士が法務局で所有権移転登記や抵当権抹消登記を申請。

- 登記完了後、登記事項証明書を取得し、名義変更の確認を行う。

- 決済後、司法書士が法務局で所有権移転登記や抵当権抹消登記を申請。

- 完了報告

- 司法書士が依頼者に手続き完了を報告し、必要書類(登記事項証明書等)を引き渡す。

売主・買主が入院中だったり、遠方などの場合は便利です。

ちなみに、売買契約は持ち回りでもよいですが、

決済&引き渡しは可能であれば、

当人同士顔を合わせることをおすすめします。

まとめ

持ち回り契約のメリット・デメリットをまとめました。

| メリット | デメリット | |

| コスト | ・同席契約に比べて会場費や交通費などのコストを削減できる | ・郵送代や書類管理コストがかかる場合がある |

| 柔軟性 | ・当事者の都合に合わせて進められる | ・当事者の対応が遅れると全体の進行が滞る |

| 時間管理 | ・直接会わなくても契約が可能なため、日程調整の手間が省ける | ・契約締結までに時間がかかる (郵送・確認・押印に時間を要する) →担当者が直接伺う方法あり |

| 安全性・ 信頼性 | ・各当事者が自分のペースで内容確認・検討できる | ・書類の紛失・改ざんリスクがある/信頼関係がない場合は不安が残る |

| 契約内容の確認 | ・内容をじっくり確認でき、弁護士等と相談する余裕がある | ・内容の共有や修正がしにくく、変更があった場合は全体に影響が及ぶ |

| 法的トラブル回避 | ・慎重に進めることで法的なミスを防ぎやすい | ・署名・捺印の順序や方法に不備があると、契約の効力に問題が生じる可能性 |

遠方でない限り、

担当者が書類を持参するケースが多いです。

もしくは、電子契約書を利用する方法があります。

※収入印紙代が0円です。

コメント