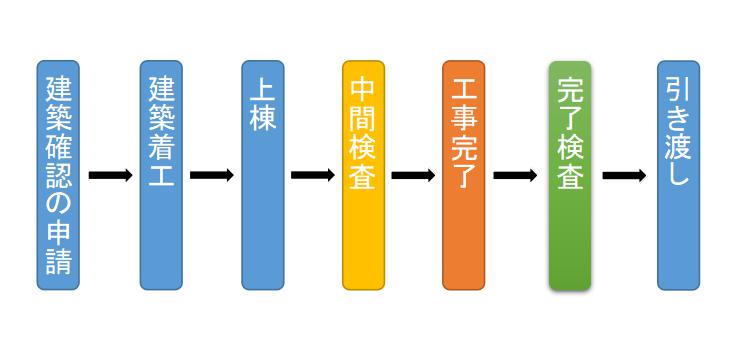

注文住宅って完成引き渡しまでどんな流れなの?

今回は、筆者も建築した「注文住宅」について

建築確認申請~引き渡しまで解説します。

家づくりの流れ

①建築計画作成:設計や住宅ローンの審査

↓

②建築確認申請:建築基準法など法律に適合の確認

↓

③工事着工:建築確認済証取得後に開始。

↓

④中間検査(必要な場合):構造の安全性確認

↓

⑤完了検査:建物全体の法令適合確認

↓

⑥引き渡し:所有権移転と鍵の受け取り。

建築計画作成

建築計画は、主に注文住宅建築の予算についてです。

今回は、テーマから外れるため、

>>こちら

で詳細を解説しています。

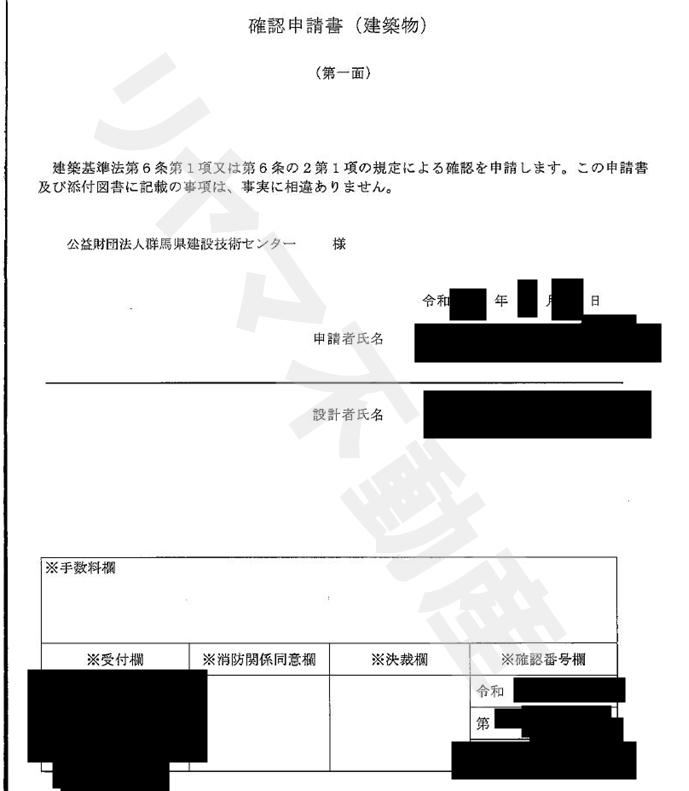

建築確認申請書

家は無断で建築できません。

「許可証」である建築確認済証が交付されて、工事に着工することが可能になります。

【建築確認申請で役所がチェック】

①法令適合性:建築基準法、都市計画法、条例に適合(耐震性、耐火性、用途地域の制限など)

②設計図面:配置図、平面図、立面図、断面図などが申請内容と一致し、正確か。

③構造安全性:基礎、柱、梁などの構造計算が基準を満たしているか。

④面積・規模:延べ面積、階数、建ぺい率、容積率が規制内か。

⑤環境基準:採光、換気、排煙、省エネ基準の遵守。

⑥書類の完備:確認申請書、図面、構造計算書、許可書類などが揃っているか。

なんか、難しい書類が多い・・・

ハウスメーカーの設計士さんが間違いないよう申請します。

あまり気にしなくても問題ありません。

ちなみに、二階建ての木造住宅は1週間以上ほど審査期間があります。

| 木造2階建て以下 (100㎡前後) | 1〜2週間程度 | 5万〜25万円 | 書類不備や混雑で延長の可能性あり |

| 3階建て以上(150㎡前後) | 2週間以上 | 10万〜35万円 |

審査落ちはあるの?

滅多にありません。

建築確認申請で審査落ち(不適合)は起こり得ます。

主な理由は以下:

- 法令違反:耐震性・耐火性不足、用途地域の制限違反など。

- 書類不備:申請書類や図面の不足、記載ミス、不正確な構造計算。

- 設計不適合:面積、建ぺい率、容積率、採光・換気基準が法令に合わない。

- 手続き違反:未確認で着工した場合など。

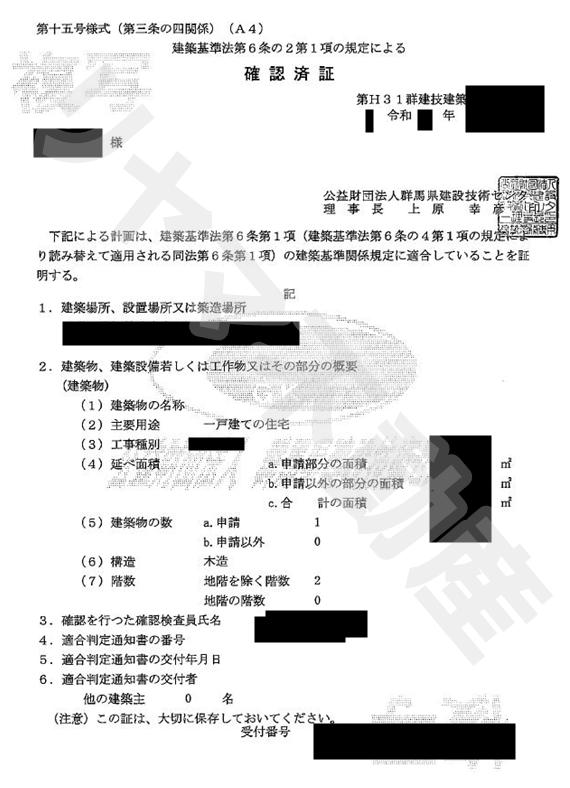

確認済証の交付

建築確認申請が通ると、建築主や設計者(代理者)に「建築確認済証」が交付されます。

審査期間(原則)

- 一戸建てなどの一般的な建築物:7日~14日(ケースによる)

- 複雑な案件や行政庁への申請:最大21日以内

確認済証の交付

- 審査が完了し、問題がなければ「建築確認済証」が発行

- このとき、連絡(電話・メール・FAXなど)で

「確認済証の交付準備ができました」と通知されるのが一般的。 - 申請代理者(建築士など)がいる場合、その代理者に連絡がいきます。

2F戸建で、書類の不備・問題なければ、10日ほどで交付されます。

③工事着工:建築確認済証取得後開始。

地縄→地鎮祭→基礎着工→上棟

の流れで工事が進みます。

④中間検査

中間検査についての解説です。

いつ検査する?

中間検査は、建築の中間段階(主に構造体が完成した時点)で行います。

- 一般的には「上棟後、内装工事前」のタイミング

- 木造住宅なら柱・梁・筋交い・金物が完成し、壁や天井で隠れる前

- 指定された建築物・指定区域でのみ義務化されている

誰がする?

- 建築主が申請

- 検査は「指定確認検査機関」や「特定行政庁」の検査員(多くは建築士資格者)が実施

何のために?

- 構造部分が図面通りに施工されているかを確認するため

- 完成後に見えなくなる部分(筋交い・金物・接合部など)をチェックし、安全性を確保

- 不適合なまま工事を進めさせないための中間的な品質保証

何をする?

検査員が現地で以下を確認します:

- 建築確認申請書と図面通りに施工されているか

- 柱・梁・筋交いの位置や寸法

- 接合金物の種類・取り付け状況

- 耐力壁や開口部の配置

- 基礎部分の仕上がり(場合によっては既に完了済み)

検査時間は?

- 30分~1時間程度が一般的

- 規模や複雑さによっては1時間以上かかる場合もある

- 検査員が到着→立ち合い→写真・実測→指摘事項説明という流れ

落ちるケースは?

中間検査で「不合格」になる主なケース:

| 原因 | 具体例 |

|---|---|

| 図面と異なる施工 | 筋交いがない・位置が違う |

| 金物の施工不良 | 金物の種類違い・取り付けミス |

| 耐力壁不足 | 壁が予定より少ない or 開口部が大きい |

| 基礎不備(確認済みでない場合) | アンカーボルトの未設置・間違い |

| 申請内容の虚偽 | 確認申請の内容と明らかに食い違う |

※是正すれば再検査で進行可能だが、工期に遅れが出る

必要であれば「写真撮影箇所」や「施主が立ち会うべきか」なども補足できます。

中間検査にパスしないと、

住宅瑕疵担保責任保険(いわゆる10年保証保険)

が受けられません。

また、完了検査にも影響し、引き渡しができないリスクもあります。

⑤完了検査

いよいよ最終の完了検査です。

建築物の工事がすべて完了した段階で、建築確認申請通りに施工されているかを確認する検査です。

建築基準法第7条に基づきます。

いつ?

- 建物の工事がすべて完了した後

- 引き渡し前、登記前、ローン実行前に行うのが一般的

- ※確認済証の交付日から4年以内に完了検査の申請が必要

誰が?

- 実際の検査は、特定行政庁または指定確認検査機関(民間)の検査員(多くは建築士)が実施

何のため?

- 建築物が、建築確認申請書・設計図面の通りに完成しているかをチェックする

- 建築基準法に適合していることを確認し「検査済証」を発行するため

- 違反建築物を未然に防ぐため

- 検査済証は、住宅ローン実行・登記・引渡し・売却時に必要なケースが多い

何をする?

主に以下の点を現地確認:

- 配置(建物が敷地内の正しい位置に建っているか)

- 建物の寸法・高さ・形状が図面通りか

- 採光・換気・排煙の開口面積が基準を満たすか

- 建築設備(階段・手すり・非常口など)の設置状況

- 避難経路の確保

- 防火・耐火構造、屋根・外壁などの仕上げ状況

検査時間は?

- 30分~1時間程度(木造の一般住宅)

- 大規模建築物は数時間かかることも

- 現場立会い(施工会社・設計者など)が必要な場合も

落ちるケースは?

| 主な原因 | 具体例 |

|---|---|

| 図面と違う施工 | 開口部・バルコニー・天井高さ・階段位置など |

| 避難経路が確保されていない | 2階以上で避難ハッチやベランダが未設置 |

| 採光・換気が不適 | 居室の窓が基準以下のサイズ |

| 建ぺい率・容積率オーバー | 実際の建物面積が申請より大きい |

| 防火仕様の違反 | 防火構造・サッシ・屋根材の不適合 |

| 設備未設置 | 非常用照明や手すりの未設置 |

※是正して再検査を受ける必要があります。

無視して進めると「違反建築物」として扱われ、登記や融資に支障が出ます。

✅補足:完了検査を受けないとどうなる?

- 検査済証がないと、住宅ローンが通らない

- 将来の売却・増改築時にトラブルに

- 役所に違反扱いされ、是正命令や行政指導の対象になる可能性

私はフラット35(アルヒ)でローンを借りました。

フラット35は完了検査済証がないと、ローンに通りません。

⑥引き渡し

最後はハウスメーカーが家を引き渡して終了です。

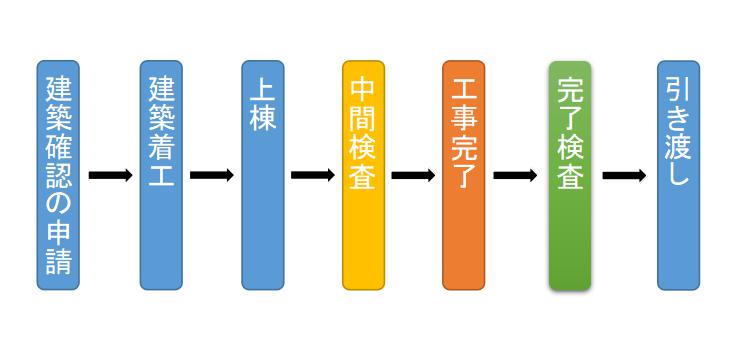

まとめ

①建築計画作成

- 設計や予算を検討。住宅ローンの事前審査もこの段階。

② 建築確認申請

- 家は無許可では建てられず、「建築確認済証」が必要。

- 行政がチェックする項目:

- 建築基準法・都市計画法に適合

- 図面の整合性、構造安全性、面積制限、環境基準など

- 審査期間:木造2階建で約1〜2週間、費用5〜25万円

※ハウスメーカーの手数料込み - 不適合や書類不備で審査落ちあり

③ 工事着工(建築確認済証取得後)

- 地縄→地鎮祭→基礎着工→上棟と進行。

④ 中間検査(該当する場合)

- 上棟後・内装前に構造チェック(筋交い・金物など)

- 一部地域や建物で義務

- 通らないと住宅瑕疵担保保険や完了検査に支障

- 時間は30分~1時間程度、落ちるケースもあり

⑤完了検査

- 工事終了後、図面通りか・法令適合しているかを確認

- 合格すると「検査済証」が交付される

- チェック項目:建物位置・形状・設備・避難経路・防火仕様など

- 検査済証がないと:

- ローン実行できない(特にフラット35)

- 登記や引き渡しができない

- 違反建築物扱いになる可能性

⑥引き渡し

- 工事完了・検査済証交付後に所有権移転と鍵の受け取り。

- 最後に登記・ローン実行・入居へ。

✅ 注意点まとめ

- 建築確認済証なしで着工不可

- 完了検査に合格しないと検査済証は出ない

- 検査済証がないと住宅ローンに通らない可能性大

- 特にフラット35は必須

- 売却・増改築・登記時にも検査済証の有無が影響

建築申請・中間検査・完了検査まで流れを解説しました。

あなたのおうちづくりのお役に立てれば幸いです。

コメント