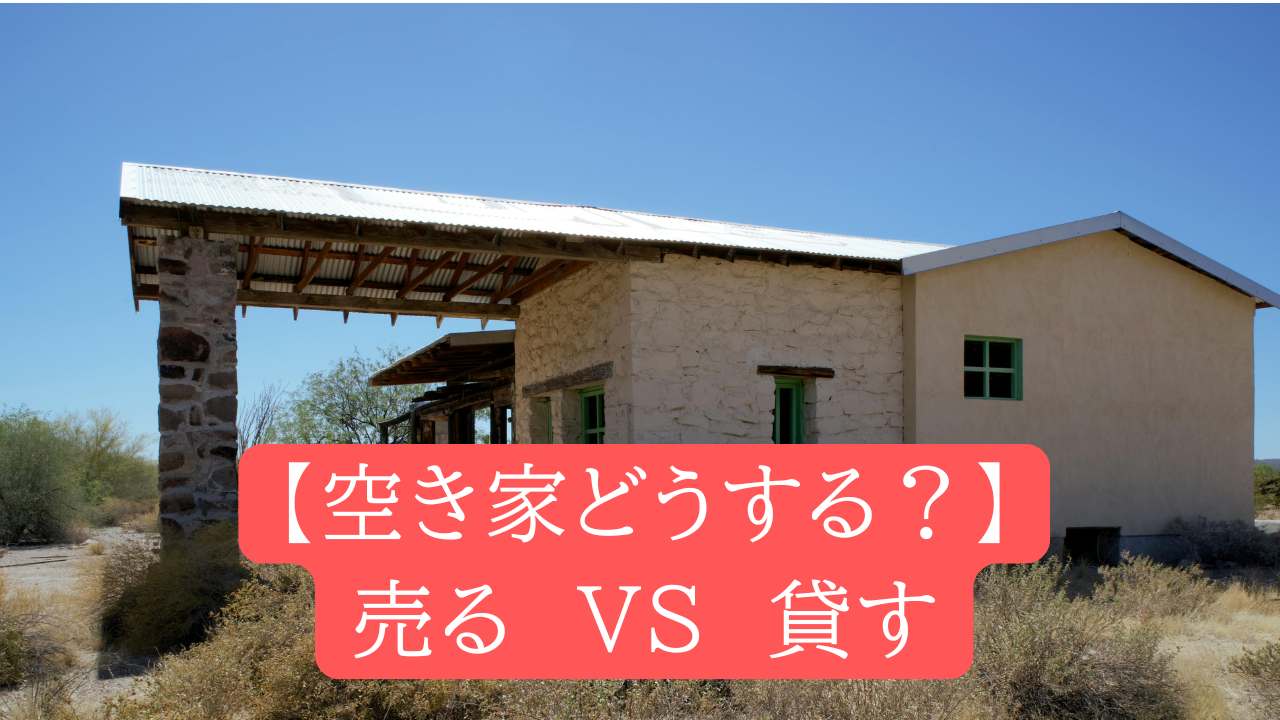

実家を「売る」VS「貸す」判断基準は?

実家を売るか

賃貸で貸すのか

どっちがいいんだろう・・・

実家を相続で受けた、空き家の実家、

売却するか、賃貸にするか?悩むあなたへ。

メリット・デメリットを解説します!

まずは、「賃貸の基礎的な注意点」を解説します。

まずは、一覧表で比較まとめをしました。

| 売却(売る) | 賃貸(貸す) | |

| 収入の種類 | 一括でまとまった資金が入る | 毎月安定した家賃収入が得られる |

| 税金への影響 | 譲渡所得税が発生する可能性あり(特別控除あり) | 所得税がかかる(家賃収入) |

| 維持管理の手間 | 売却後は不要 | 建物の管理・修繕が必要 |

| 固定資産税 | 売却後は支払い不要 | 所有し続けるため、支払い継続 |

| 修繕費用 | 最低限のリフォームや現状回復のみで済むことが多い | 貸す前に大規模リフォームが必要になることもある |

| 空室リスク | なし | 借り手がつかない可能性がある |

| 相続対策 | 現金化により相続分割しやすい | 不動産として相続。 相続人が使用・運用しやすい場合もある |

| 資産価値 | 市場価格で売却、以降の価値変動リスクなし | 不動産として資産価値を持ち続けられるが、老朽化による下落リスクあり |

| 心理的負担 | 手放せることで気が楽になる | 問題が起きた場合 (クレーム、トラブル)などの対応が必要 |

| 将来の利用可能性 | 売却後は取り戻せない | 将来、自分や家族が使う可能性がある |

実家の空き家を賃貸する注意点

まずは、「賃貸の基礎的な注意点」を解説します。

①賃貸の需要はある?

戸建て賃貸に出すケース。

①物件の状態②立地ニーズを把握する必要があります。

物件の痛み具体、特に水回りが老朽化していると、

リフォームが必要になります。

ですが、

その前にその立地で「戸建て賃貸ニーズ」があるか、

検索しましょう。

ホームズさんの

賃貸需要ヒートマップで賃貸需要を調査できます。

ヒートマップで色分けしているため、

ぱっと見で賃貸需要がわかります。

②貸した場合の金額シュミレーション

空き家の実家を

貸した場合のシュミレーションをしましょう。

<築30年以上で浄化槽ありの実家を想定します>

| 項目 | 月額コスト |

|---|---|

| 管理委託費 | 家賃収入の8%程度 (戸建て) |

| 修繕費 | 年間12万円として 月1万円 |

| 浄化槽ありの場合 | メンテナンス&清掃 月3000円 |

| 火災・地震のための損害保険料 | 月0.5万円~1万円 |

| 除草作業 | 1回2万円 ※入居者がやらない場合 |

| 固定資産税(土地&戸建) | 年10~15万円 ※60坪で建坪30坪 |

自主管理の大家さんの場合は、

管理費が0円です。

しかし、トラブル対応が必要になります。

賃料に関しては地方と仮定すると

<平屋(23坪)>家賃:月5万円~

<2F建て>家賃月6万円~

あたりです。

細かく調べるためには

「suumo」などで「戸建&賃貸」で検索してください。

③市街化区域か市街化調整区域か?

市街化調整区域は原則、

「居住用」のため、賃貸で貸せません。

都市計画法では、許可を受けた目的以外で建物を使用すると

「1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性」もあります。

ですが、

一部地域では空き家の理想促進で「賃貸OK」のケースがあります。

お住いの市役所に問い合わせて聞いてみましょう。

市街化調整区域内では、

原則として建築物の建築や用途の変更などが厳しく制限されており、

例外的に許可を受けて建築された建築物のなかには、

特定の人のみが使用したり、

居住したりすること等制限されている建築物があります。そのため、第三者が新たに居住する場合、

空き家が区域指定型制度を適用する地区内にあることや、

建築された当時の開発許可等に関していずれかの要件を満たす必要があります。

④家族の方向性

・ご先祖様が大切につかってきた

・お父さんお母さんが苦労した購入した

・子供のころの思い出を残したい

など、家族の方向性によって、

売る/貸すどちらか?意見が割れることがあります。

賃貸でいいのか?

話し合いをしてから、大家業を始めましょう。

実家を貸すメリット&デメリット

実家を貸すメリット&デメリットを解説します。

管理・維持費(賃貸)のメリット&デメリット

賃貸で貸し出した場合の「管理・維持費」の

メリット・デメリットを解説します。

メリット

・所有権を失わない

・管理の一部を借主にお願いできる

入居が決まれば、実家を手放さずに済みます。

デメリット

・空き家の築年数が古いとシロアリ、雨漏れリスクあり

・借り手がいないと無収入

・入居者とのトラブル対応

賃貸で貸すため、シロアリの防蟻処理や雨漏れの点検が必要です。

また、リフォームも必要なため、費用がかかります。

お金(賃貸)のメリット&デメリット

賃貸で貸し出した場合の

「お金」のメリット・デメリットを解説します。

メリット

・毎月、家賃収入が発生する

デメリット

・リフォーム費用がかかる

・定期的に修繕費用がかかる

実家を売却するメリット&デメリット

実家を売却する「メリット&デメリット」を解説します。

管理・維持費(売却)のメリット&デメリット

実家の管理や維持費についての

メリット・デメリットを解説します。

メリット

・放火、空き巣、倒壊のリスク開放

・管理の手間から開放

・リフォームなど修繕不要

空き家のため、放火、倒壊、瓦の落下など売却することで、責任を負うことがありません。

デメリット

実家の管理や維持費についてのデメリットはありません。

お金(売却)のメリット&デメリット

実家を売却した場合のメリット・デメリットを解説します

メリット

・一度にお金が入る

・残債を一括で返済できる

・空き家の3000万円控除対象になるかも

空き家を売却することで、

お金が入り、残債が一括で返済できるメリットがあります。

※団信ありの場合は、負債がありませんが・・・

また、ケースによってですが、

空き家の3000万円控除対象の可能性があります。

デメリット

・実家の思い出が失われる

・空き家の売却に時間がかかる

・確定申告が必要(家賃収入)

空き家の実家を売却すると、解体されるケースが多いです。

思い出が失われたり、また売却に時間がかかるケースもあります。

仮に賃貸に出せば、毎年確定申告が必要になり、手間です。

悩むなら【実家を貸してから売却】

賃貸か売却か・・・

うーん

悩んでいます・・・

実家の空き家を売るのか、貸すか迷っている場合、

以下の方法がおすすめです。

賃貸で貸している間に考える

空き家の活用目的で、

まずは「賃貸経営」をしてみましょう。

賃貸経営が面白くなってきたら、そのまま賃貸。

もし、うまくいかなかったら、「売却」も可能です。

「売るのはいいけど、賃借人を追い出さないと・・・」

オーナーチェンジといって、不動産投資家がそのまま引き継いでくれます。

ただし、売却先は投資家限定になるため、

居住用の一般消費者に売れず、

売却金額が安くなるリスクがあります。

居住用で売るなら「定期借家契約」

定期借家契約(定期建物賃貸借契約)は

契約期間があらかじめ決められている賃貸借契約のことです。

例えば2年限定で明け渡し後、

貸すor売却と選択が自由にできます。

📊 定期借家契約と普通借家契約の比較表

| 普通借家契約 | 定期借家契約 | |

| 契約期間 | 制限なし(通常2年) | 原則として自由 (1年未満も可) |

| 契約更新 | 自動的に更新される | 更新なし (再契約が必要) |

| 貸主からの解約 | 正当事由が必要 | 契約満了で終了 (原則として正当事由不要) |

| 通知義務 | 更新の有無は期間満了の1年前〜6か月前に通知 | 契約終了を通知 (1年未満の契約は必要) |

| 書面での契約 | 書面でも口頭でも可能 | 必ず書面が必要、 説明書面の交付も必要 |

| 借主の居住安定性 | 高い | 低い (期限付きのため) |

| 再契約の可否 | 原則、契約が続く | 当事者間の合意があれば再契約可能 |

| 更新料の扱い | 地域によって発生する場合あり | 更新がないため、 更新料は原則発生しない |

| 家賃の変動 | 再契約時や更新時に見直し可能 | 再契約時に見直し可能 |

| 主な利用目的 | 居住の安定を重視する賃貸住宅 | 一時的な賃貸・将来売却や建替え予定がある物件など |

賃貸って

普通借家契約だけだと思っていた

相続空き家の3,000万円特別控除の解説

1. 対象者

- 誰が使えるか:相続または遺贈により、

被相続人(亡くなった方)の居住用家屋やその敷地を取得した相続人(または包括受遺者)。 - ポイント:相続人が複数いる場合(共有の場合)、

各相続人がそれぞれ3,000万円の控除を受けられます。

2. 対象となる物件

以下の条件をすべて満たす家屋またはその敷地が対象です:

- 被相続人の居住用家屋:

- 相続開始(被相続人の死亡)直前に、被相続人が居住していた家屋。

- 原則として、被相続人が一人暮らしだったことが条件(同居人がいた場合は対象外)。

- 例外:被相続人が老人ホーム等に入居していた場合、以下の要件を満たせば対象となる(2019年度改正):

- 要介護または要支援認定を受けていた。

- 老人ホーム入居後、家屋に誰も住んでいなかった。

- 建築時期:

- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋(旧耐震基準の建物)。

- ただし、区分所有建物(マンション等)は対象外。

- 居住者の条件:

- 相続開始直前に、被相続人以外に居住者がいないこと。

3. 譲渡の条件

家屋や敷地を売却する際の要件:

- 譲渡時期:

- 相続開始日から3年目の年末(12月31日)までに売却。

- 特例の適用期限は2027年12月31日まで(現行)。

- 譲渡価格:

- 売却価格が1億円以下であること(税込)。

- 売却方法:

- 家屋をそのまま売却する場合:売却前に耐震基準を満たすリフォーム(耐震改修)を行う必要あり。

- 取り壊して売却する場合:家屋を取り壊して更地にして売却。

- 2023年度改正の特例:売却後に買い主が耐震改修や解体を行った場合も、一定の条件で特例が適用可能。

- 譲渡先:

- 配偶者、親子、生計を一にする親族、または特別な関係者(例:親族が経営する法人)への売却は対象外。

4. 控除額

- 譲渡所得から最大3,000万円を控除可能。

- 計算例:

- 売却価格:5,000万円

- 取得費(相続時の価値):1,000万円

- 譲渡費用(仲介手数料等):200万円

- 譲渡所得 = 5,000万円 – 1,000万円 – 200万円 = 3,800万円

- 控除適用後:3,800万円 – 3,000万円 = 800万円(課税対象額)

- 注意:居住用財産の3,000万円特別控除(自宅売却時の特例)との併用はできません。

5. 手続きと必要書類

特例を受けるには、確定申告が必要です。主な提出書類:

- 譲渡所得の申告書:売却益や控除を記載。

- 被相続人居住用家屋等確認書:市区町村が発行する証明書。申請には以下のような書類が必要:

- 戸籍謄本(相続関係を証明)。

- 売買契約書の写し。

- 老人ホーム入居の場合は入居契約書や要介護認定の証明書等。

- 耐震基準適合証明書または解体工事の請負契約書:家屋をそのまま売却する場合は耐震改修の証明、更地の場合は解体証明が必要。

- その他、相続や売却を証明する書類。

6. 注意点と補足

- 適用確認の重要性:条件が複雑なため、

事前に税務署や税理士に相談することを推奨。

国税庁のウェブサイト(No.3306)にはチェックシートが掲載されています

。 - 改正による変更:

- 2019年度改正:老人ホーム入居者の家屋も対象に。

- 2023年度改正:買い主による耐震改修や解体でも適用可能に(条件あり)。

- 空き家期間:相続後に空き家であっても、賃貸や別荘としての使用がなければ対象となります。

- 地域差:市区町村によって確認書の申請手続きが異なる場合があります

対象かどうか

チェックシートがあると

便利かも

国土交通省の

チェックシートがあります

まとめ

空き家の「売却」 vs「賃貸」の比較表

| 売却(売る) | 賃貸(貸す) | |

| 収入の種類 | 一括でまとまった資金が入る | 毎月安定した家賃収入が得られる |

| 税金への影響 | 譲渡所得税が発生する可能性あり(特別控除あり) | 所得税がかかる (家賃収入) |

| 維持管理の手間 | 売却後は不要 | 建物の管理・修繕が必要 |

| 固定資産税 | 売却後は支払い不要 | 所有し続けるため、 支払い継続 |

| 修繕費用 | 最低限のリフォームや現状回復のみで済むことが多い | 貸す前に大規模リフォームが必要になることもある |

| 空室リスク | なし | 借り手がつかない可能性がある |

| 相続対策 | 現金化により相続分割しやすい | 不動産として相続。相続人が使用・運用しやすい場合もある |

| 資産価値 | 市場価格で売却、以降の価値変動リスクなし | 不動産として資産価値を持ち続けられるが、老朽化による下落リスクあり |

| 心理的負担 | 手放せることで気が楽になる | 問題が起きた場合 (クレーム、トラブル)などの 対応が必要 |

| 将来の利用可能性 | 売却後は取り戻せない | 将来、自分や家族が使う可能性がある |

空き家の実家を売るか、貸すかお悩みのあなたの

お役に立てれば幸いです。

コメント