43条但し書き道路ってなに?!

「43条但し書き道路」とは、

建築基準法第43条のただし書きに基づいて、

本来は接道義務(=幅4m以上の道路に2m以上接する)を満たしていない土地であっても、

特別に建築許可が認められる道路のこと

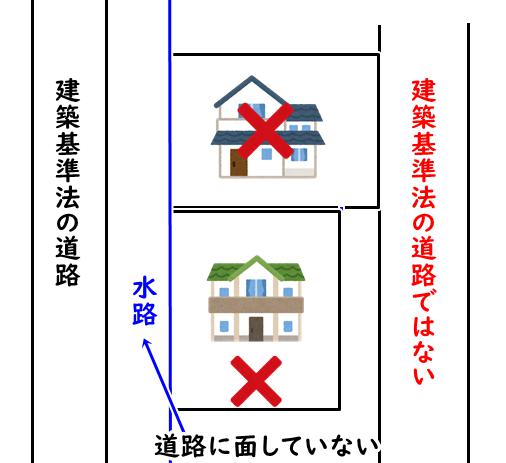

建物を作るとき、前面道路が

幅4m以上で2m以上接する必要があります。

ですが、そうではない道路

例

・幅員が1.5mしかない

・目の前が里道

・目の前が水路で接道していない

場合、再建築不可となります。

なるほど!

原則、再建築できないけれど、

特別な許可があれば

認めてもらえるのね!

簡単に言うと

「道路の敗者復活戦」

みたいなものでしょうか。

ちょっと道が狭かっただけで

建築できないなんて・・・

ルールが厳しいですよね。

43条但し書き道路について

今回は、43条但し書き道路の土地について

わかりやすく解説します。

43条但し書き道路の名称について

2018年~但し書きは削除され、

「43条2項2号」になりました。

□第43条第2項第1号

- 特定行政庁による認定で建築が可能

- 手続きが簡素化

- 建築審査会の同意が不要

□第43条第2項第2号

- 特定行政庁による許可が必要

- 審査と手続きが必要

- 建築審査会の同意が必要

| 第1号 (位置指定道路型) | 第2号 (個別許可型・ただし書き道路) | |

| 概要 | 建築基準法第42条に準ずる道路に接しているが、 建築基準法上の道路として認定されていない場合に適用。 | 原則として接道義務を満たさない土地でも、 建築審査会の許可を受ければ建築が可能となる制度。 |

| 対象となる道路 | 幅員4m以上で位置指定道路(43条第2項道路)などに該当する道。 | 幅員4m未満の私道や行き止まり道路、狭隘道路など、 建築基準法の道路に該当しない通路等。 |

| 許可主体 | 原則:特定行政庁(市区町村) 審査会の関与なし。 | 建築審査会の同意が必要 (個別判断)。 |

| 条件の厳しさ | 条件は比較的緩やか。一定の要件を満たせば許可されやすい。 | 厳しい |

| 再建築のしやすさ | 再建築も比較的容易 (ただし要件維持が前提)。 | 再建築時にも再度許可が必要となる可能性がある。 |

| 制度の性格 | 法律に基づく簡易的な許可制度。 | 個別審査に基づく特例的な許可制度。 |

| 代表例 | 指定された私道、位置指定道路の延長線。 | 狭い山道、農道、私道などで建築基準法の道路に該当しない場所。 |

| 法的根拠 | 第43条第2項第1号 | 第43条第2項第2号 ただし書き道路 |

うーん

頭がパンパン!

1号よりも2号が厳しいと

覚えてください

43条但し書き道路の条件

| 【条件項目】 | 【内容】 |

| ① 通路としての実態 があること | 道路として継続的に利用されており、 近隣住民や関係者の通行が確保されている必要があります。 例:昔から使われている里道・農道・私道など。 |

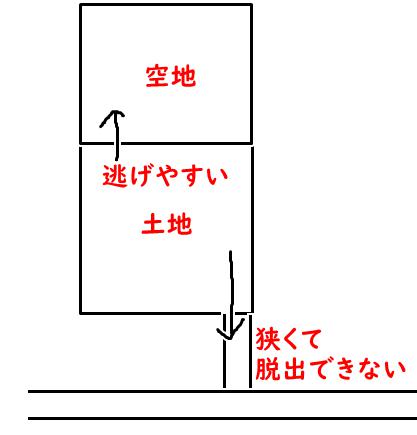

| ②公共の安全・衛生上 支障がないこと | 火災時に消防車が進入できる幅がある、 上下水道が引き込めるなど、 都市の安全・衛生に影響がないこと。 |

| ③敷地周りの空地・公園地がある | 公園などの空地があることで、火災など災害時に脱出できるため |

| ④ 自治体による許可が必要 (個別審査) | 各自治体(市区町村)の建築審査会が許可する必要があります。 許可基準や審査基準は自治体によって異なるため、事前相談が不可欠です。 |

| ⑤ 敷地が既存集落や沿道に 面していることが多い | 「すでに家が建っている地域」 「一定の建築が許可されてきた地域」 など。 ※ドン突きの家だらけのエリア |

| ⑥ 接道幅や敷地内の通路が 一定条件を満たすこと | 例えば、 「敷地内に建築物まで1.5m以上の通路を確保する」「通路の曲がり角に一定の余裕を取る」などの技術的要件があることも。 |

うーん、

用語がいっぱいでわからないよ・・

丁寧に解説します。

通路として実態があること

通路と道路の違いは?

道路は建築基準法上の道路。

つまり、一定の要件を満たせば、建築できます。

通路は「道路もどき」で、

建築基準法の道路に該当しない道

となります。

通路は見た目は「道路」ですが、

単なる通路の扱いです。

里道・農道・私道などが通路です。

〇里道:道路法の適用のない法定外公共物である道路 ※田舎の道

〇農道:主に農業の目的で整備される道路

〇私道:個人、法人が所有者の道

法定公共物:用排水路、湖沼などの公共物のうち、

道路法、下水道法などの特別法によって管理の方法等が決められているもの

法定「外」公共物:道路法や河川法などが適用されない

※里道(赤道)、水路(青道)

法定外公共物の持ち主は、市町村です。

平成12年に国から市町村に譲与され、所有、管理ともに市町村が行っています。

法定外だけど、

許可がでれば建築できるかもしれない

ってわけね!

③敷地周りの空地・公園がある

公園などの空地があることで、

火災など災害時に脱出しやすいです。

敷地が既存集落や沿道に面している

※津田工務店 ちゃんねるさんより

私道の左右に既存住宅があり、一番奥の家で再建築しているようですね。

※住人全員の同意が必要なので面倒・・・・

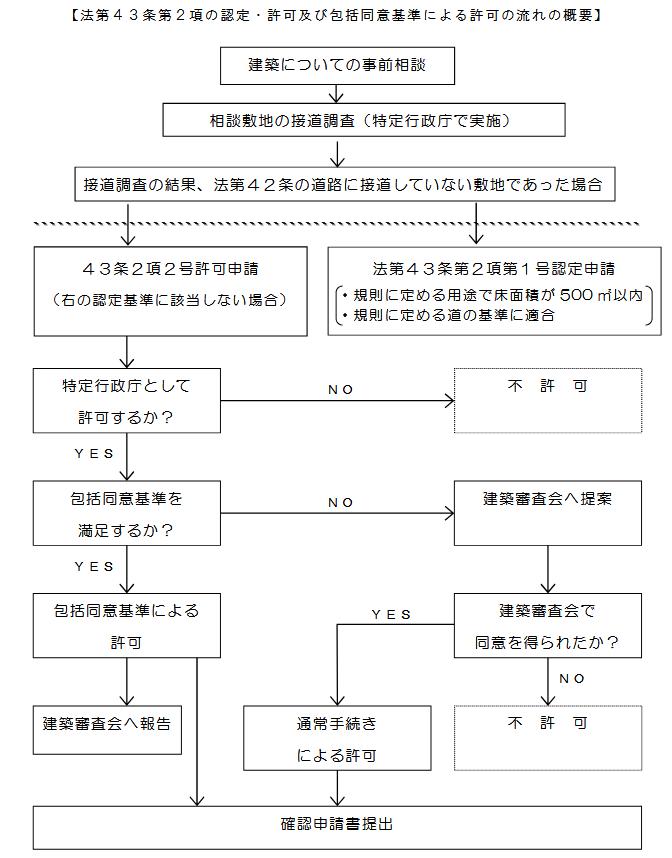

包括同意基準とは?!

包括(ほうかつ):ひっくるめて、一つにまとめること

【包括同意基準】

建築基準法で定められた許可を取る際に、

建築審査会の同意が事前に必要。

その同意を事前に取る基準があることで、

許可申請手続きを迅速化することができます

難しい・・・

日本各地の建築審査会がバラバラの基準だと困りますよね

その審査会が審査する時の

「ガイドライン」的なものです。

基準が決まっていれば、

許可申請の手続きスピードが速まります。

【例:埼玉県の包括同意基準】

埼玉県では、以下のような基準を定めています:

なるほど、都道府県ごとに

基準が少し異なるのね。

ちなみに、包括括同意基準に

適合しない場合は?

許可の個別審査の上、許可相当と判断された場合、

個別に建築審査会の同意を求めることになります。

包括同意基準の流れは?

特定行政庁ってなに?

建築基準法で定められた

建築確認などを行う行政機関のこと。

建築主事を置く市町村など地方公共団体の長。

つまり市長などボスのことですね。

建築主事は、

建築物の審査確認や検査などを行う地方公務員のこと

現場は専門家の建築主事が確認して、

最終的にボス(市長など)が許可が出すイメージでしょうか?

| 都道府県 | 法4条1項設置市 | 法4条2項設置市 | 法97条の2設置市(町)・特別区 | 計 |

|---|---|---|---|---|

| 茨城 | 水戸 | 日立、土浦、高萩、北茨城、取手、つくば、ひたちなか、古河 | 10 | |

| 栃木 | 宇都宮 | 足利、小山、栃木、鹿沼、佐野、那須塩原、日光、大田原 | 10 | |

| 群馬 | 前橋、高崎 | 桐生、伊勢崎、太田、館林 | 藤岡、沼田、渋川、富岡、安中、みどり | 13 |

| 山梨 | 甲府 | 2 | ||

| 長野 | 長野 | 松本、上田 | 岡谷、飯田、諏訪、塩尻 | 8 |

法4条・・・

97条?

ワケわからない

市町村の人口によって、

建築主事がいる・いないか決まります。

群馬なら、前橋高崎は都会(?)

ですが、他は田舎なので、知事の同意を得て建築主事がいるわけです。

□法4条1項設置市:人口25万人以上の市で建築主事がいる

□法4条2項設置市:人口25万人未満の市町村だが、

知事の同意を得て建築主事がいる

□法97条の2設置市(町)・特別区は、

人口25万人未満の市長村と

東京23区で限定された事務を行う建築主事がいる

包括同意基準の許可までの期間は?

個別のケースや申請先の自治体によって異なりますが、約2週間ほどかかります。

ただし、包括同意基準に適合せず、

個別審査が必要となるケースは

長期間になることも

43条但し書き道路Q&A

- Q43条但し書き道路でもセットバックは必要?

- A

必要なケースがあります。

43条但し書き道路に接する土地で、

幅員が4m未満の場合、再建築や建物の改修を行う際に、

セットバックが必要なケースがあります。

- Q43条但し書き道路は住宅ローンは承認されない?

- A

ローンが承認されるケースもありますが、やや厳しいです。

43条但し書き道路は「道路の敗者復活戦」

に勝ち抜いた「なんちゃって道路」です。

原則、再建築不可のため、

銀行から見ると「担保評価が低い土地」です。

とはいえ、審査が少し厳しいですが、

ローンが通ることもあります。

購入前に、銀行と相談し、

43条但し書きの許可証を提出することで、

審査をしてもらます。

どんな銀行が貸してくれるの?

基本、どの銀行も相談に乗ってくれます。

おそらく問い合わせても、以下のような回答です。

「個別の審査により対応可能な場合があります。

担保評価や再建築の可否などを総合的に判断します。」

但し書き道路で、新築建売なら、

住信SBIネット銀行がいいかも?!

→【最大50年】住信SBIネット銀行の5つのメリット&デメリット

- Q43条但し書きだと、家を売るとき苦労する?

- A

します。

43条但し書きの許可がでて、家を建築。

数10年後売却・・・

購入者が「解体して再建築したい」といっても、

再度、建築審査会の許可が出るか不明です。

購入者が、少しリフォームして住むなら問題ない・・・

ですが、数十年後の担保評価が低すぎる場合

売れずに「二束三文で買取される」かも(汗)

まとめ

□第43条第2項1号は「準道路的な位置づけ」

接道義務を緩やかに満たすための制度

□第43条第2項2号は「例外的な建築許可」

原則建築不可の土地にも建築可能性を与える、非常に限定的な制度

・43条但し書き道路は、「道路(通路)の敗者復活戦」

・2号は許可が必要で、審査が厳しい。

・包括同意基準を満たすなら2週間程度で許可がでる

・銀行の担保評価が厳しくなりがち

以上、43条但し書き道路について参考になれば幸いです。

コメント